Forderungen der Kampagne

ABF Schweiz setzt sich entschieden gegen die Teilrevision des Epidemiengesetzes ein!

Wir fordern: keine Teilrevision des Epidemiengesetzes (EpG) und keine Übernahme internationaler Vorgaben ohne unabhängige Untersuchung, ohne offene Debatte und ohne demokratische Kontrolle. Erst wenn Nutzen, Schaden und Verantwortlichkeiten geklärt sind, darf über eine Revision gesprochen werden.

Das Parlament muss seine Verantwortung wahrnehmen, statt Befugnisse stillschweigend an den Bundesrat abzugeben.

Ganz grundsätzlich darf die Schweiz ihre Gesundheitspolitik nicht an internationale Organisationen delegieren – weder an die WHO noch an die EU.

ABF Schweiz setzt sich für die Beibehaltung der Souveränität in Gesundheitsfragen ein und lehnt deshalb den aktuellen Entwurf des EpG ab. ABF Schweiz wird im Verbund mit weiteren Organisationen, die sich gegen die Teilrevision des EpG aussprechen, das Referendum ergreifen.

Derzeit läuft unsere Online-Petition «Keine Teilrevision des Epidemiengesetzes ohne Aufarbeitung». Helfen Sie mit! Unterzeichnen Sie diese Petition noch heute. Besten Dank!

Worum geht es konkret?

Das EpG soll revidiert werden. Laut BAG ziehe man die Lehren aus der Pandemie, «um dafür zu sorgen, dass die Schweiz künftige Gesundheitskrisen möglichst gut bewältigen kann.»

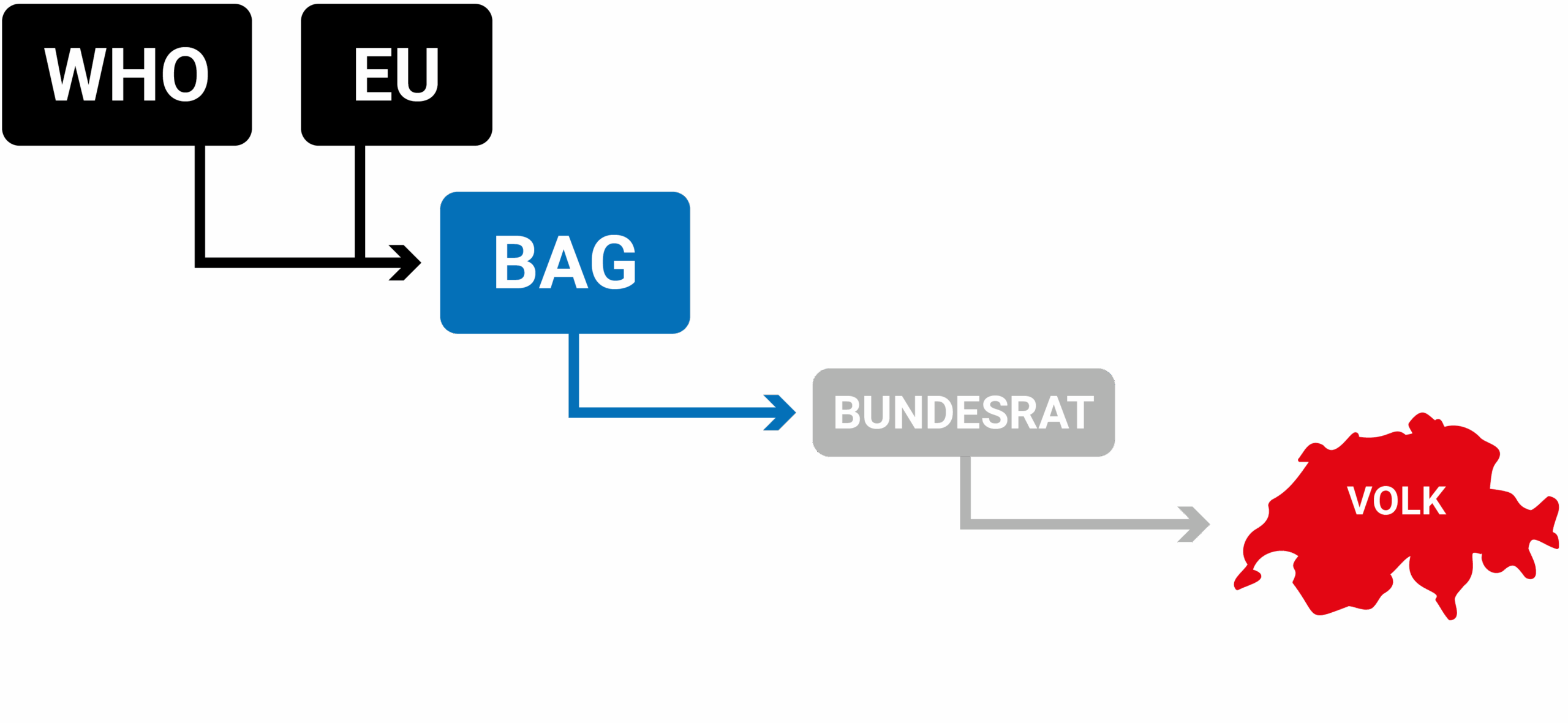

Betrachtet man genauer, welche Folgen der Entwurf zum revidierten EpG für die künftige Gesetzgebung in der Schweiz hätte, klingt diese Aussage jedoch wie Augenwischerei. Denn die Hintergründe sind weitaus komplexer: Nationale Massnahmen aus der Pandemiezeit sollen definitiv in Schweizer Recht überführt werden. Zusätzlich würden Vorschriften der EU und Empfehlungen der WHO in der Schweiz Geltung erlangen. Die Souveränität in Gesundheitsfragen wird somit für die Bevölkerung von mehreren Seiten gleichzeitig bedroht!

Zeitliche Einordnung

Das EpG – das «Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen», wie der Erlass in voller Länge heisst – stammt aus dem Jahr 2012 und ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Im Juni 2020 erteilte der Bundesrat dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) den Auftrag, die Revision des EpG anzugehen. Zur Begründung führte er aus, dass er aufgrund der Erkenntnisse aus der Covid-19-Krise und der Aufarbeitung derselben Revisionsbedarf ausmache.

Nationale Massnahmen werden blind übernommen

Ohne Aufarbeitung, ohne Evaluation und ohne Rechenschaft – mit dem vorliegenden Entwurf würden die zentralen Massnahmen der Pandemiezeit unhinterfragt ins EpG überführt.

Darunter fallen zum Beispiel das Masken-Obligatorium, Lockdowns, Demonstrationsverbote oder die Schnellzulassungen von «Impfstoffen». Neben einer beträchtlichen Ausweitung der Kompetenzen des Bundesrates würde die Überwachung mit diversen Informations- und Monitoringsystemen sowie Meldepflichten massiv ausgebaut.

Internationale EU-Abkommen und WHO-Interessen

Die Teilrevision des EpG ist kein isoliertes Projekt. Sie ist eng mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz verknüpft – sowohl mit der WHO im Zusammenhang mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) als auch mit der EU im Rahmen des Gesundheitsabkommens als Teil der EU-Verträge.

Damit entsteht eine doppelte Bindung: Vorgaben aus Genf (WHO) und Brüssel (EU) beeinflussen direkt die Handlungen und den Handlungsspielraum der Schweiz.

Und was bedeutet das für die Schweiz?

Der Bundesrat stellt sich auf den Standpunkt, die Schweiz habe die Lehren aus der Covid-19-Krise gezogen. Man habe Studien ausgewertet, Evaluationen vorgenommen, eine Stakeholder-Befragung und mehrere Workshops mit über 150 Akteuren zu den zentralen Revisionsanliegen durchgeführt.

Mit der vorliegenden Teilrevision sollen nun Verbesserungen ins EpG einfliessen, «um künftige Pandemien besser zu bewältigen» und «den einzelnen Menschen besser zu schützen». Dazu seien notwendige Optimierungen und eine verstärkte Überwachung zwingend.

Kurzfassung: konkrete Folgen der Revision

Die Folgen wären:

- Ein massiver Ausbau bei der Sammlung von Daten – nicht primär über Krankheiten, sondern über Personen

- Eine umfassende Analyse von (Gesundheits-)Informationen, die nicht vor der Intimsphäre des Einzelnen Halt macht, inklusive Austausch all dieser Daten auf internationaler Ebene (WHO, EU)

- Entscheidungen über Lockdowns, Zertifikate, Versammlungsverbote, Datenüberwachung oder Zulassungsverfahren von «Impfstoffen» wären künftig weitgehend von internationalen Organisationen geprägt und damit fremdbestimmt

- Innerstaatlich würde der Entscheidungsspielraum der Kantone weiter eingeschränkt und

- Gleichzeitig würde der Bundesrat mehr Macht erhalten – ohne dabei letztlich die Verantwortung zu tragen, da die Empfehlungen ja von der WHO ausgesprochen wurden.

Sollten diese Punkte im EpG Realität werden, würden die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative weiter verwässert und die Souveränität der Kantone weiter ausgehebelt. Den Menschen würde die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit genommen.

Unser Fazit

ABF Schweiz hinterfragt: Wieso sollen umstrittene Massnahmen gesetzlich verankert werden, bevor überhaupt geklärt ist, ob sie wirksam, sicher und verhältnismässig waren?

Eine umfassende und unabhängige Aufarbeitung der Covid-19-Krise ist unabdingbare Voraussetzung für Anpassungen im EpG. Die vom Bundesrat aufgeführten Schritte genügen in keiner Art und Weise.

Unter «Covid-19-Fakten» finden Sie auf dieser Website eine fundierte Übersicht über die zentralen, evidenzbasierten Studien, die für den politischen Erkenntnisgewinn wichtig sind.

Direkte Folgen der Teilrevision des EpG für die Schweiz:

1. Erweiterte Macht für den Bundesrat ohne Aufarbeitung vergangener Massnahmen

Mit der Teilrevision will der Bundesrat das dreistufige Lagemodell präzisieren.

Neu soll der Bundesrat bereits in der «normalen Lage» bei einer «besonderen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» erweiterte Befugnisse erhalten. Zudem soll es allein in der Kompetenz des Bundesrates liegen, eine «besondere Lage» festzustellen und gestützt darauf Massnahmen wie Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und Quarantäne anzuordnen oder ein Zertifikatssystem einzuführen. Solche Massnahmen wurden bereits während der Corona-Zeit angewendet und bis heute weder unabhängig und umfassend aufgearbeitet, noch wurde politisch Verantwortung übernommen.

2. Aufbau eines digitalen Kontrollsystems zur Massnahmensteuerung ohne Datenschutzgarantien

Die Teilrevision schafft die gesetzliche Grundlage für eine systematische, technologiegestützte Datensammlung – etwa durch Abwassermonitoring, Testsysteme und digitale Gesundheitsregister.

Diese Daten können mit anderen Bereichen wie Arbeit oder Reisen verknüpft werden und dienen als Grundlage für präventive staatliche Eingriffe, noch bevor eine akute Gefährdung besteht. Damit wird ein Steuerungsinstrument etabliert, das politische Massnahmen wie Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen oder Zertifikate auf rein technologische Signale stützt – nicht auf eine reale Krankheitslast. Der Gesundheitsschutz wird zunehmend auf zentrale Datenüberwachung und technische Interventionen reduziert. Die individuelle Prävention – durch Eigenverantwortung, gesunden Lebensstil oder Stärkung der natürlichen Immunität – bleibt vollständig unberücksichtigt. Diese einseitige Definition von Vorsorge öffnet der dauerhaften Steuerung durch Behörden Tür und Tor.

3. Keine Verbesserung bei Haftung und Entschädigung

Trotz zahlreich gemeldeter Impfschäden und massiver physischer und psychischer Belastungen durch die getroffenen Massnahmen enthält die Revision keine Konkretisierung der staatlichen Entschädigungspflicht.

Weder psychische und soziale Folgen, etwa bei Jugendlichen durch Isolation oder Schulschliessungen, noch körperliche Schäden werden angemessen berücksichtigt. Die Hersteller bleiben geschützt, der Staat zieht sich zurück, und die Betroffenen werden mit den Konsequenzen allein gelassen.

Auslagerung unserer Souveränität an ausländische Organisationen

Mit der Teilrevision des EpG werden Befugnisse, die während der Pandemie im Notrecht angewendet wurden, dauerhaft ins Gesetz übernommen. Viele dieser Anpassungen stehen im Zusammenhang mit internationalen Vorgaben – insbesondere den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO. Mittels solcher Vorgaben und internationaler Staatsverträge werden immer mehr wichtige Entscheidungen an Volk und Parlament vorbeigeschleust und an ausländische Organisationen delegiert. Das widerspricht dem demokratischen Fundament der Schweiz.

Internationale Zusammenarbeit ist wichtig. Aber Entscheidungen über unsere Gesundheit müssen demokratisch legitimiert bleiben – durch das Schweizer Volk.

EU-Verträge: Abkommen über die Gesundheit

Eng mit der Frage um die Teilrevision des EpG verknüpft sind die Bestrebungen zwischen der Schweiz und der EU, ein Abkommen über die Gesundheit abzuschliessen. Der Bund hat zum Gesamtpaket der EU-Verträge ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt, das nun beendet ist. ABF Schweiz hatte eine Vernehmlassungsantwort zum Gesundheitsabkommen formuliert, die zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger einreichten. Sie haben damit ihren Willen bekundet und den Regierungsverantwortlichen aufgzeigt, dass die EU-Verträge – und im Speziellen das Gesundheitsabkommen – nicht mit dem Willen des Schweizer Volkes und der Souveränität unseres Landes zu vereinbaren sind.

Die Aktion ist in unserem Kampagnen-Archiv hinterlegt.

Derzeit werden die Vernehmlassungsantworten vonseiten des Bundes ausgewertet und ein Vernehmlassungsbericht erstellt. Wir werden Sie zu den Ergebnissen auf dem Laufenden halten, sobald dieser öffentlich zugänglich ist.

Das Thema der EU-Verträge wird uns noch lange beschäftigen. In unserer Rubrik «Hintergrundwissen» fassen wir alle relevanten Informationen zu diesem Themenbereich zusammen.

Warum wir nicht von «Bilateralen III» sprechen

Der Bundesrat nennt das Paket verharmlosend «Bilaterale III».

Damit soll der Eindruck entstehen, es handle sich lediglich um eine Fortsetzung der bekannten bilateralen Verträge mit der EU. In Wahrheit aber geht es um eine neue Qualität von Abkommen, die tief in unsere Souveränität eingreifen: automatische Rechtsübernahmen, Zahlungsverpflichtungen ohne Mitsprache, Kontrolle durch EU-Behörden. Der Begriff «Bilaterale III» verschleiert diesen massiven Unterschied und wiegt die Bevölkerung in falscher Sicherheit. ABF Schweiz spricht deshalb klar von dem, was es ist: ein EU-Abkommen mit weitreichenden Folgen für die Schweiz.

Andrea Staubli über das EpG

Copyright © Kontrafunk

Was sagt der Bundesrat?

Und was stimmt wirklich?

Tatsache | |

Viele umstrittene Massnahmen werden ohne unabhängige Aufarbeitung direkt ins Gesetz übernommen. Weder Wirksamkeit noch Schäden wurden seriös evaluiert. | |

Eine Anhörung ist keine Mitbestimmung. In der «besonderen Lage» behält der Bundesrat letztendlich die alleinige Kompetenz, einschneidende Massnahmen wie Lockdowns oder Quarantänen anzuordnen – am Parlament vorbei. | |

Genau diese Schnellverfahren führten in der Pandemie zu offenen Haftungsfragen und liessen allfällige Risiken unbeachtet. |